智能手机中的语音助手、随时接收指令的智能家居、旅行时的智能导航......人工智能的各类应用正在迅速增长,但这些技术远非尽善尽美。

人工智能算法本身存在着一些局限性。比如,算法可能倾向于选择符合受众口味的内容,从而导致了同质化的推荐,看似更加开放的互联网时代却制造了大量的“信息茧房”。“冰冷”的算法并非中立,背后也隐藏着一定的价值观。

最近正在激烈竞争的美国总统选举,也充斥着大量的宣传信息。而这些被用来包装候选人的新闻事件和媒体宣传,也利用人工智能定位那些更易受到影响的用户进行精准投放。

这些人工智能背后隐藏的局限,在《AI会取代我们吗?》一书中都得到了清晰的揭示——人工智能算法也具有偏见,可能会根据种族、性别或意识形态隐约但系统性地对某些人群给予区别对待。

《AI会取代我们吗?》

[英]雪莉·范 著 阿芦 译

[英]马修·泰勒 编

中信出版·大方 梯工作室|2020年10月

点击封面即可购买

那么,人工智能算法的偏见是如何产生的,人工智能算法的“价值观”又会如何被利用呢?

算法中的种族偏见和性别偏见

谷歌的第一代自动相片标签系统曾将非裔人误认为大猩猩,激起了人们的愤怒,就是一个广为人知的负面案例。

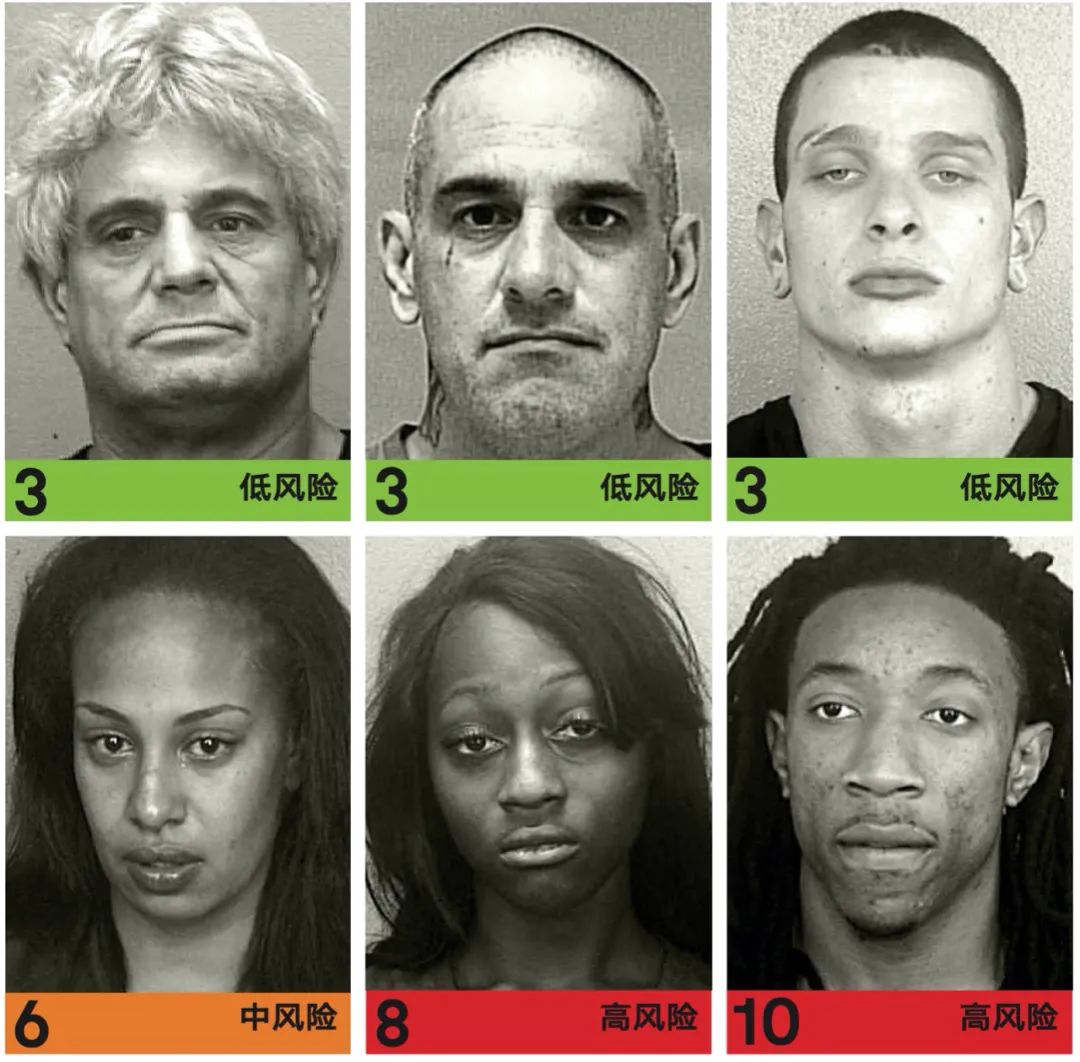

普洛帕布利卡(ProPublica)在2016年对一款用于预测罪犯重新犯罪概率的风险评估软件——孔帕斯(COMPAS)进行了调查,结果显示,虽然该软件并没有专门针对种族做出明确设计,但是它依然对黑人抱有偏见。

自动相片标签系统(automated photo-labelling system)谷歌开发的一项功能,它用人工智能对图像中的面部和其他对象展开自动检测,并用关键字标记每个要素。

2017年的一项研究表明,算法在单词联想中也会表现出偏见:男性更可能与工作、数学和科学联想到一起,而女性则会同家庭和艺术联想在一起。这些偏见会对就业招聘产生直接影响。

例如,如果一款人工智能程序认为“男性”与“程序员”两个词有固有的联系,那么,当它在为一个计算机编程职位检索简历的时候,就很可能会将有着一个听起来像男性的名字的简历排到面试表的顶部。

偏见也同样为翻译软件带来了麻烦。例如,在谷歌翻译将其他语言中的一个中性代词翻译为英语的时候,如果这个代词在语境中指的是一位医生,他就会将这个词翻译为男性的“他”(he),而如果这个代词在语境指的是护士,它就会将其翻译为女性的“她”(she)。另外,语音识别软件在处理女性声音和方言时效果要差得多,这就使得那些使用非标准发音方式的社会重要成员受到了排斥。

另外一些算法可能已经以一种不易察觉的方式扭曲了人们接受医疗或保险的类型,改变了他们在刑事司法系统中的待遇,或者对哪些家庭更有可能虐待儿童做出了不恰当的预测。偏见和不公正侵蚀了人类与人工智能系统之间的信任;它并不能像人们一开始预测的那样成为一个对社会贡献巨大的均衡器——在从一个中立的角度做出影响生活的决定这件事上,人工智能可能并不比人类做得更好。如果真是如此,那么社会为什么要接受机器,让它们作为银行从业者、招聘人员、警察或法官“更公正”的替代品呢?

被利用的算法偏见

一般情况下,偏见产生的原因并不是那些武装在学习型算法上的冰冷、严格的统计方法。人工智能学习者通常只是掌握了训练数据中自带的偏见而已,而这些数据的源头是社会本身。换言之,算法反映的是它们的创作者的偏见,在问题严重时,它们甚至会加深或验证我们已经拥有的偏见。

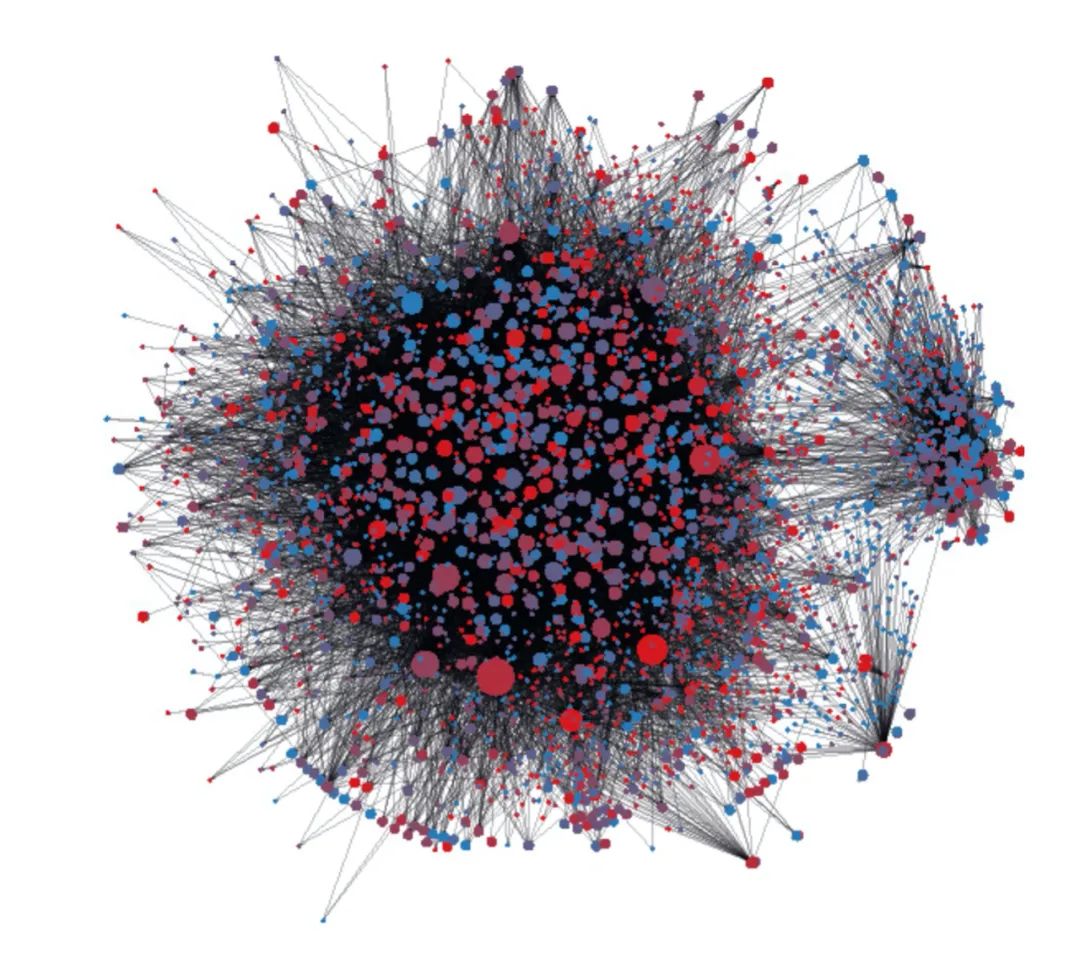

“过滤气泡”就是一个例子:脸书开发的新闻算法总是对那些病毒式投稿偏爱有加,以至于将事实真相都抛诸脑后,这严重影响了公众对社交互动和重大新闻事件的看法。该公司的人工智能使社会关系紧张、加深了政治上的两极分化,引发了极大的愤慨,这使得马克·扎克伯格不得不做出承诺,将从根本上改变算法,以促进“更深入、更有意义的交流”。

“过滤气泡”(filter bubble)一种在智性上隔离于外界的状态,它是由线上平台预测用户希望看到的内容并推荐相应的个性化内容所导致的。

通过使用人工智能算法来定位易受宣传影响的选民团体,剑桥分析公司介入到了2016年美国总统大选和英国脱欧运动中,这可能已经改变了民主和历史的发展轨迹。

此外,随着关于用户偏好和兴趣特征的数据被大量记录下来并得到分析,新闻和媒体创作者就可以将内容精准投放给被细致区分出来的各社会群体——这种区分甚至能细到个人层面。这就给推荐系统以及控制它们的政党打开了一扇方便之门,让他们能够操纵特定网络人群的想法和感受。

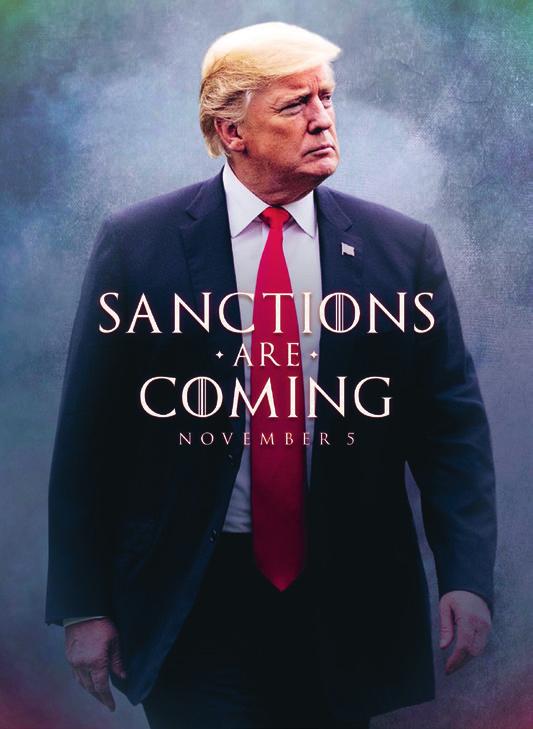

“权力的游戏”的名句“凛冬将至”被美国总统特朗普以相同的字体用在了这幅图里,用来宣告他在特定日期对伊朗施加制裁的意向。特朗普在推特上正式发布此图后,它就像病毒一样传播开来,并且吸引了很多人对它进行再创作。

人工智能:人性的镜子

减少人工智能中的偏见和不公将是一场旷日持久的战斗,随着深度学习应用在我们社会中的进一步渗透,这场战斗必将变得更加激烈。

2017年底,一个名为“IEEE关于人工智能和自治系统伦理考虑的全球倡议”的组织创建了一个“古典伦理”委员会,目的是要对像佛教和儒家这样的非西方价值体系进行整理,让对于“应该用怎样的价值观来构建一个有伦理感的人工智能”这一问题的回答更加多元化。

或许连人工智能开发人员都会感到惊讶的是,人工智能系统正在为人性提供一面镜子,它反映出我们最好的和最糟糕的一些倾向。

目前,我们尚没有找到消除偏见的捷径。有人主张,让人工智能算法参数完全透明是解决问题的关键;但是另外一些人却认为,这种透明反而会为给政党利用系统牟取利益提供方便。

IBM正在试验一些在决策过程中会引入人类的价值观的人工智能系统,研究人员希望能帮助这些系统找到并理解自身同人类在决策过程中的不一致性。他们的想法是要建立一个拥有道德感的人工智能系统,但是,由于人类价值观各异,“道德”难以界定,这种进路有其内在的困难。

对于这个挑战,一个流行的想法是把界定道德这件事“外包”给普罗大众,用普通人做出的决定来教人工智能系统如何行动。有人则主张对数据进行培训,他们认为拥有各种专长、社会经济背景雄厚的团队可以更好地帮助我们在来源中消除偏见。

*本文文字及图片选自《AI会取代我们吗?》

图书简介

《AI会取代我们吗?》

[英]雪莉·范 著 阿芦 译

[英]马修·泰勒 编

中信出版·大方 梯工作室|2020年10月

作者简介

雪莉·范,加州大学旧金山分校神经科学家。最近在该校完成了关于大脑老化和复壮可能性的博士后研究项目。她是一名热心的科普作家,对生物科技、人工智能和所有与神经科学相关的话题都有着无限热情。她的大众科普文章曾刊登在《科学美国人Mind》《探索》《饮食障碍的科学》和《英属哥伦比亚大学医学期刊》上。她是在线刊物《奇点》的特约编辑,该刊物旨在记录科技的进步。另外,她还运营着曾经获奖的科学博客“神经之妙”(NeuroFantastic)。

原标题:《万万没想到,你居然是一个充满偏见的AI》